I sogni in Erich Fromm sono uno strumento di auto-comprensione e liberazione, capace di rivelare aspetti autentici della personalità spesso repressi dalle convenzioni sociali. Le sue idee, esposte in opere come Il linguaggio dimenticato e Fuga dalla libertà, hanno influenzato la psicoterapia umanistica e la critica sociale, offrendo un’interpretazione dinamica e trasformativa del sogno.

La visione dei sogni in Erich Fromm si distingue da quella freudiana e junghiana poiché enfatizza l’importanza del contesto sociale e culturale nella formazione dei sogni, considerati un elemento fondamentale di comprensione della psiche umana.

Formazione e influenze culturali

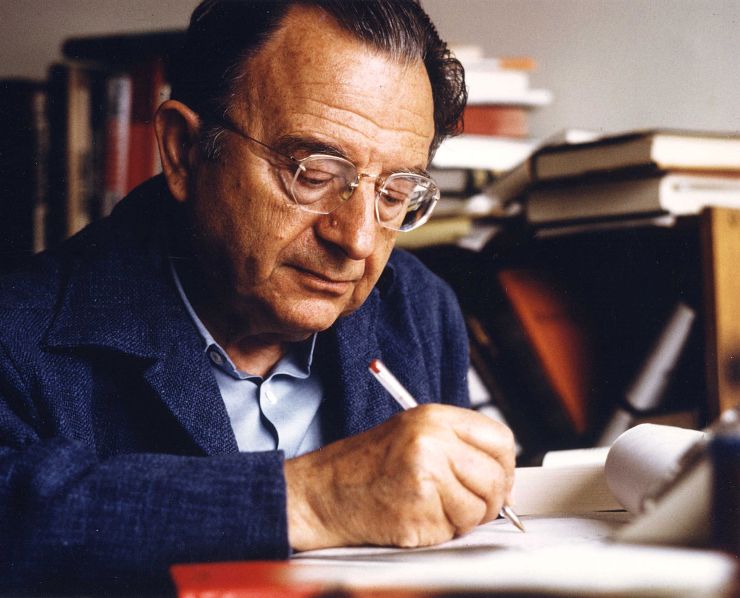

Erich Fromm è stato uno dei più influenti psicoanalisti e filosofi del XX secolo e ha contribuito in modo significativo allo studio della psiche e dei processi onirici. Nato nel 1900 in Germania in una famiglia di origine ebraica ha fatto studi di sociologia e psicologia, per poi specializzarsi in psicoanalisi presso l’Istituto Psicoanalitico di Berlino. Pur essendo inizialmente influenzato dalle teorie freudiane, ha sviluppato presto una prospettiva critica che lo ha portato ad elaborare un approccio umanistico e sociale alla psicoanalisi.

Dal punto di vista teorico, Fromm subisce l’influenza della Scuola di Francoforte, un gruppo di intellettuali marxisti impegnati nella critica delle strutture socio-economiche del capitalismo. Tuttavia, rispetto ad altri esponenti della Scuola, Fromm integra l’analisi sociale con una profonda riflessione sulla psicologia individuale e collettiva, coniugando il pensiero marxista con un approccio umanistico alla psiche. Ulteriori influenze significative derivano dal pensiero esistenzialista, in particolare dalle opere di Søren Kierkegaard e Karl Marx, che lo portarono a esplorare il concetto di libertà e i meccanismi di alienazione nella società contemporanea.

A seguito dell’ascesa del nazismo, nel 1934 Fromm è costretto ad emigrare negli Stati Uniti, dove prosegue la sua carriera accademica pubblicando numerosi saggi in cui integra psicologia, filosofia e critica sociale, contribuendo allo sviluppo della psicoanalisi umanistica e alla comprensione dei processi psicodinamici in relazione al contesto culturale e sociale.

Fromm e il rapporto con Freud

Fromm si era formato come psicoanalista e inizialmente aderisce alla teoria freudiana, ma col tempo inizia a criticarne alcuni aspetti fondamentali, soprattutto il determinismo biologico e la centralità della sessualità nello sviluppo della personalità. Per Fromm, la psiche umana non era solo il risultato di pulsioni innate, ma era profondamente modellata dalle strutture sociali e culturali.

Principali critiche di Fromm a Freud

Critica al determinismo biologico: Freud vedeva il comportamento umano come guidato da istinti inconsci, in particolare la libido e l’aggressività. Fromm, invece, sottolineava il ruolo dell’ambiente sociale nella formazione della personalità.

Il passaggio dall’inconscio individuale all’inconscio sociale: Fromm introdusse il concetto di “carattere sociale”, sostenendo che le società creano specifici tipi di personalità per adattarsi alle proprie esigenze economiche e culturali.

L’enfasi sulla libertà e sull’autorealizzazione: Mentre Freud parlava di un conflitto tra Es, Io e Super-Io, Fromm si concentrava sul problema dell’alienazione e della ricerca della libertà autentica in una società sempre più spersonalizzante.

Amore e relazioni umane: Per Freud, l’amore era spesso visto attraverso la lente della sessualità e del complesso edipico, mentre Fromm lo considerava un’arte da coltivare, basata sulla cura, la responsabilità e la conoscenza dell’altro.

Sogni in Erich Fromm Confronto con Freud e Jung

Erich Fromm si distanzia sia da Freud che da Jung proponendo una visione del sogno più orientata alla dimensione sociale e umanistica dell’individuo.

A differenza di Freud, che attribuiva al sogno una funzione di soddisfacimento simbolico delle pulsioni rimosse e di Jung, che lo considerava una via di accesso agli archetipi dell’inconscio collettivo, Fromm lo concepisce come un linguaggio simbolico che riflette tensioni psicologiche influenzate dall’ambiente sociale.

Per Erich Fromm, il sogno non è semplicemente una manifestazione di desideri repressi come suggeriva Freud, né un collegamento con l’inconscio collettivo come sosteneva Jung, ma è una forma di espressione dell’individuo in cui emergono le ansie, i bisogni e le paure legate all’ambiente sociale in cui vive e che è fortemente influenzato dal contesto sociale e culturale in cui l’individuo è immerso.

FREUD

- Origine del sogno: desideri repressi e conflitti inconsci

- Funzione del sogno: esprimere desideri inconsci mascherati

- Metodo di analisi: decifrare il significato latente nascosto nel contenuto manifesto

JUNG

- Origine del sogno: contenuti personali e archetipi dell’inconscio collettivo

- Funzione del sogno: equilibrare la psiche e guidare l’individuazione

- Metodo di analisi: Interpretare i simboli archetipici e il loro messaggio evolutivo

FROMM

- Origine del sogno: esperienze individuali e influenze sociali

- Funzione del sogno: rivelare i problemi dell’individuo nella società

- Metodo di analisi: comprendere il linguaggio simbolico legato alle esperienze di vita

In sintesi, mentre Freud vede il sogno come un riflesso dell’inconscio rimosso e Jung come un ponte verso l’inconscio collettivo, Fromm lo considera uno strumento di auto-comprensione in cui si riflettono le dinamiche sociali e culturali della propria epoca, e una forma di linguaggio simbolico universale che enfatizza nel suo contenuto le condizioni esistenziali dell’individuo.

Sogni in Erich Fromm Specchio della personalità

Fromm riteneva che i sogni potessero rivelare verità profonde sul sognatore permettendo di cogliere aspetti che nella vita diurna rimangono nascosti a causa delle convenzioni e delle pressioni sociali. Affermava:

“Il sogno ci parla nella lingua delle immagini, perché il linguaggio del sogno è più vicino alla nostra esperienza originaria della realtà” (Fromm, 1951, p. 23).

Sottolinea inoltre che i sogni possono essere una rappresentazione della personalità autentica, non mediata dalle influenze sociali che spesso reprimono il vero sé. In questo senso, i sogni non solo riflettono conflitti e desideri, ma offrono anche una via di accesso alla comprensione profonda dell’individuo.

Dal punto di vista psicodinamico, i sogni offrono un accesso privilegiato ai contenuti emotivi e cognitivi più profondi, fornendo uno spazio in cui l’individuo può confrontarsi con le proprie contraddizioni interne, i suoi desideri inespressi e le tensioni derivanti dal contesto sociale.

Funzione Ruolo e Tipologie di Sogni

Per Erich Fromm i sogni hanno una funzione espressiva e comunicativa e il loro linguaggio simbolico non necessita di una decodifica complessa, ma va compreso come espressione immediata di conflitti interiori ed esperienze di vita.

Il loro ruolo è legato al contesto sociale: i sogni riflettono il modo in cui l’individuo interiorizza le dinamiche culturali, economiche e relazionali della propria epoca. Distingue:

- Sogni statici: riproducono ansie e paure senza proporre soluzioni

- Sogni dinamici: suggeriscono possibilità di trasformazione e crescita personale

- Simboli universali: pur avendo una base antropologica comune, assumono significati specifici in relazione alle esperienze soggettive e alle influenze sociali.

I sogni in Erich Fromm sono uno strumento di auto-comprensione nel quale si riflettono i processi di alienazione, i conflitti interiorizzati e le possibilità di emancipazione individuale. Attraverso il linguaggio simbolico, il sogno diventa una chiave di accesso alla dimensione autentica del Sé, offrendo una prospettiva dinamica sulla psiche umana e sulla sua interazione con il contesto sociale.

Linguaggio simbolico dei sogni

Fromm sosteneva che i sogni utilizzano un linguaggio simbolico universale, che può essere compreso se analizzato attraverso una prospettiva umanistica e sociologica. Identificava due tipi di simboli:

Simboli convenzionali: creati dalla società e privi di un significato profondo (come i segnali stradali o i simboli matematici);

Simboli universali: espressioni di emozioni e sentimenti umani fondamentali, che si manifestano nei sogni attraverso immagini archetipiche comprensibili a tutti.

Sosteneva inoltre che i sogni comunicano attraverso immagini e metafore, utilizzando un linguaggio che spesso viene ignorato nella vita diurna.

“Se impariamo a leggere i simboli dei sogni, possiamo scoprire molte verità su noi stessi” (Fromm, 1951, p. 45).

L’interpretazione dei sogni, secondo Fromm, deve quindi avvenire attraverso un’analisi contestuale e individuale, considerando sia l’esperienza personale sia le influenze culturali. Questo approccio lo distingue dalle teorie più rigidamente strutturate di Freud e Jung.

Sogni in Erich Fromm Cammino verso la liberazione

Per Erich Fromm, il sogno può essere uno strumento di liberazione dalla condizione alienante della società moderna. Riteneva infatti che la cultura e l’educazione potessero limitare la creatività e l’autenticità dell’individuo, imponendo modelli di pensiero rigidi.

Il sogno, invece, permette di esplorare nuove possibilità di esistenza, offrendo spunti per il cambiamento personale e collettivo. “L’uomo moderno è alienato perché non vive secondo la sua natura autentica. Il sogno gli offre un’opportunità di riappropriarsi della propria interiorità” (Fromm, 1941, p. 78).

Fromm vedeva nei sogni una forma di resistenza all’oppressione della società e un mezzo per riscoprire l’autenticità dell’essere umano. Quindi il sogno non è solo riflesso dei problemi esistenziali, ma anche fonte di creatività e innovazione.

In questo senso, diventa un potente strumento di autoanalisi e crescita perchè:

- Permette di riconoscere schemi di pensiero imposti dall’ambiente.

- Offre intuizioni sulle potenzialità non realizzate dell’individuo.

- Fornisce una via per superare l’alienazione e riconnettersi con la propria autenticità.

Applicazioni della teoria di Fromm sui sogni

L’approccio di Fromm ai sogni ha influenzato diversi ambiti della psicologia e della filosofia. Le sue idee sono state applicate in contesti terapeutici, nell’educazione e nella critica sociale. Alcune delle principali applicazioni includono:

Psicoterapia umanistica: l’interpretazione dei sogni viene utilizzata per aiutare i pazienti a comprendere i propri bisogni autentici e superare le influenze alienanti della società.

Educazione: i sogni vengono considerati strumenti di apprendimento e sviluppo della consapevolezza personale.

Analisi sociale: Fromm utilizza i sogni per spiegare come le strutture sociali influenzino il pensiero e il comportamento umano.

La visione dei sogni di Erich Fromm si distingue per il suo approccio umanistico e sociale e perchè unisce psicologia e critica sociale, offrendo un’interpretazione dinamica della psiche umana. Egli considerava i sogni come una finestra sull’anima dell’individuo e sulla società in cui vive, sottolineando la loro funzione di rivelazione e liberazione. La sua prospettiva ci invita a interpretare i sogni non solo come fenomeni psichici individuali, ma anche come riflessi della nostra condizione umana nel mondo contemporaneo.

Le sue idee sui sogni, esposte principalmente in Il linguaggio dimenticato e Fuga dalla libertà, continuano a offrire spunti di riflessione per la psicologia e la filosofia della mente. Nei suoi testi, il sogno emerge non solo come riflesso dell’inconscio, ma come strumento di comprensione e trasformazione personale.

Questa prospettiva invita a considerare i sogni non solo come manifestazioni interne, ma come espressioni di un’interazione continua tra individuo e società; l’analisi dei sogni diventa così un mezzo per comprendere meglio il proprio mondo interiore e per esplorare nuove possibilità di crescita e cambiamento.

Marzia Mazzavillani Copyright © Vietata la riproduzione del testo

Bibliografia

Fromm, E. (1941). Fuga dalla libertà. Milano: Mondadori.1987

Fromm, E. (1951). Il linguaggio dimenticato. Milano: Mondadori.1973

Fromm, E. (1955). L’arte di amare. Milano: Mondadori.1988

Fromm, E. (1976). Avere o essere? Milano: Mondadori.1982

Funk, R. (1978). Erich Fromm: The Courage to Be Human. New York: Continuum.1982

Prima di lasciarci

Caro sognatore, spero che l’argomento trattato in questo articolo sia stato di tuo interesse e che ti abbia offerto nuove prospettive per esplorare il mondo dei sogni e le idee di questo grande studioso.

Grazie se ora mi aiuti a diffondere il mio lavoro

CONDIVIDI L’ARTICOLO e metti il tuo MI PIACE

Hai un sogno che ti incuriosisce e vuoi sapere se porta un messaggio per te?

- Io sono in grado di offrirti l’esperienza, la serietà ed il rispetto che il tuo sogno merita.

- Leggi come richiedere la mia consulenza privata

- Iscriviti gratuitamente alla NEWSLETTER della Guida altre 2000 persone lo hanno già fatto ISCRIVITI ORA

AVVERTENZA:

Alcune foto della presente guida sono state prelevate dal web tramite un programma di download automatico e non si è a conoscenza se sono coperte da copyright o meno; se così fosse i legittimi proprietari dei diritti di copyright possono richiederne la cancellazione che verrà immediatamente effettuata (leggi il Disclaimer della Guida sogni)

Ultimi commenti