Per Animus junghiano si intende l’aspetto maschile inconscio presente nella psiche femminile, un insieme di immagini archetipiche e contenuti interiori che influenzano pensieri, emozioni e relazioni. Questo articolo ne esplora le origini teoriche, le manifestazioni nelle diverse fasi di sviluppo e il ruolo che può assumere nel processo di individuazione. L’analisi psicologica e simbolica evidenzia sia le potenzialità trasformative di un Animus integrato, sia i rischi di identificazione o conflitto quando resta inconscio.

Nella psicologia analitica di Jung, l’Animus rappresenta l’aspetto maschile inconscio della psiche femminile, così come Anima è l’aspetto femminile inconscio della psiche maschile. Si tratta di un contenuto interiore complesso, strutturato da elementi archetipici e da esperienze personali che possono influenzare il pensiero, le emozioni e le relazioni di una donna.

Comprendere l’Animus significa riconoscere come questa presenza interiore agisca sia come potenziale guida verso la realizzazione del Sé, sia come possibile fonte di conflitti quando resta nell’ombra. Di conseguenza, l’analisi di questa funzione è particolarmente importante, perchè permette di distinguere le sue forme immature e distruttive da quelle mature e integrate, e perchè può favorire una maggiore consapevolezza e accettazione delle sue radici e della sua influenza.

Indice

- Radici filosofiche e influenze culturali

- Evoluzione del significato e prospettive attuali

- La voce interiore dell’Animus

- Trasformare l’Animus ostile in alleato

- Animus e Anima Le differenze

- La visione di Jung sull’Animus

- L’Animus nei sogni e nelle fasi di vita

- Le TRE fasi dell’Animus

- Considerazioni cliniche e applicazioni terapeutiche

- Esempio clinico di trasformazione

- Rischi di identificazione con l’Animus

- L’Animus come energia creativa e spirituale

- Confronto con altre prospettive psicodinamiche

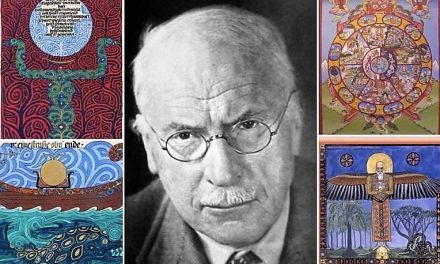

Il concetto di Animus Junghiano

Il concetto di Animus nella sua complessità è stato oggetto di ampi dibattiti sin dalla prima formulazione di Jung risalente agli anni ’20 e ’30, in un contesto culturale profondamente segnato dalla dicotomia di genere e da una netta distinzione dei ruoli sociali maschili e femminili. Proprio per questo, l’Animus fu inizialmente interpretato come un principio associato alle qualità considerate prettamente maschili dalla società dell’epoca: razionalità, forza, fermezza, spirito critico, capacità di comando.

Radici filosofiche e influenze culturali

Sul piano storico il concetto di Animus è stato influenzato in modo significativo dal pensiero filosofico occidentale e dalle correnti culturali che hanno attraversato l’Europa nei secoli.

Jung, era un lettore di Platone e riconosceva nella figura dell’Animus un’analogia con il daimon socratico: una voce interiore capace di orientare l’individuo verso ciò che è giusto e di trattenerlo dal compiere scelte contrarie al proprio telos esistenziale. Questo parallelo sottolinea la natura dialogica e non autoritaria dell’Animus nella sua funzione matura e positiva.

Allo stesso modo, la tradizione cristiana (in particolare il concetto di Logos come principio ordinatore e mediatore tra il divino e l’umano), ha contribuito a modellare la visione junghiana. Così il Logos riecheggia nell’Animus come portatore di senso, struttura e orientamento nella psiche femminile.

Anche l’umanesimo rinascimentale è stato influente per la valorizzazione della ragione e dell’autodeterminazione, mentre altri elementi provenienti dalla filosofia stoica (l’idea di una guida interiore radicata nella razionalità e nell’ordine cosmico) si ritrovano come principio regolatore (nella concezione dell’Animus).

Così possiamo considerare l’Animus non solo un aspetto intrapsichico individuale, ma anche il prodotto di stratificazioni culturali e filosofiche che ne hanno arricchito il significato, rendendolo un ponte tra inconscio personale e inconscio collettivo.

Evoluzione del significato e prospettive attuali

Nel lavoro clinico contemporaneo è fondamentale considerare non solo la definizione junghiana originaria dell’Animus, ma anche le trasformazioni culturali e sociali che hanno ridefinito il significato delle polarità di genere.

La visione attuale, supportata sia dagli sviluppi della psicologia analitica post-junghiana, sia dal dialogo con le scienze sociali e di genere, ci consente di intendere l’animus junghiano non più come un’immagine maschile rigidamente ancorata al sesso biologico, ma come un aspetto psichico funzionale e dinamico.

Perchè l’Animus agisce nella psiche femminile, e in ogni individuo, come forza interiore di orientamento, struttura, coerenza logica e capacità di azione nel mondo, e rappresenta la funzione che sostiene l’espressione di un pensiero autonomo, la presa di decisioni e la determinazione nel perseguire obiettivi. Tutti elementi che Jung stesso associava a un Animus maturo e integrato (Jung, 1954/1970).

Questa riformulazione ha un impatto rilevante sul lavoro terapeutico: permette di esplorare il maschile interiore come qualità psichica e non come una proiezione stereotipata di ruoli sociali maschili. Si evita così il rischio di interpretazioni riduttive o anacronistiche, e si favorisce una lettura più fluida delle energie psichiche che sia in linea con la crescente consapevolezza contemporanea dell’identità e dell’espressione di genere come “spettro”, e non come polarità fissa.

In termini clinici, ciò apre la possibilità di lavorare con le funzioni dell’Animus (chiarezza, assertività, capacità progettuale) come risorse disponibili per chiunque indipendentemente dal sesso o dall’identità di genere, rafforzando il processo di individuazione senza vincoli normativi.

La voce interiore dell’Animus

Un aspetto che spesso emerge in terapia è la modalità con cui l’Animus “parla” alla paziente. Molte donne riportano di percepire pensieri interni che non sembrano appartenere alla loro esperienza diretta, ma che appaiono come sentenze già pronte, implacabili e difficili da mettere in discussione. In questi casi, la voce dell’Animus può avere un tono autoritario, talvolta sarcastico, altre volte persuasivo e razionale.

Nella prospettiva junghiana, un Animus non ancora integrato può agire come un critico interiore severo, imponendo alla coscienza una serie di norme e giudizi che limitano la libertà psichica.

Questo aspetto trova un parallelo nella funzione del Super-Io descritta da Freud (1923), inteso come istanza psichica derivante dall’interiorizzazione delle figure genitoriali e delle regole sociali.

Ma, mentre il Super-Io freudiano opera prevalentemente come struttura normativa per mantenere il comportamento entro i limiti accettati dal contesto sociale, l’Animus, nella sua configurazione critica, agisce come principio direttivo interiore che, se non riconosciuto, può cristallizzarsi in un dialogo interno punitivo o svalutante.

Nel lavoro clinico, riconoscere questa diversità permette di aiutare la persona a trasformare la componente giudicante dell’Animus in una forza di orientamento e discernimento, favorendo un’integrazione più armonica delle energie psichiche maschili.

Trasformare l’Animus ostile in alleato

Nel corso della terapia, è frequente osservare come un Animus inizialmente ostile possa progressivamente trasformarsi in una figura interiore di sostegno e guida. Una donna che per anni si è sentita oppressa da un Animus critico, percepito come voce interna svalutante e intransigente, può, attraverso l’elaborazione del materiale onirico, l’immaginazione attiva e altre pratiche di esplorazione interiore, riconoscere che quell’energia giudicante nasconde una sua verità e un potenziale di maggior discernimento, lucidità e chiarezza.

Questa trasformazione non implica il “rifiuto” o l’eliminazione del maschile interiore, ma la sua riformulazione: da forza punitiva a principio di orientamento, capace di favorire decisioni coerenti e un senso più saldo della propria direzione nella vita. In questo modo, l’Animus diventa un alleato che sostiene l’autonomia e l’autenticità, integrando la funzione critica in un quadro più equilibrato della personalità.

Animus e Anima Le differenze

Animus ed Anima, pur viaggiando parallelamente, non hanno nei due sessi eguale peso ed influenza. Per la donna Animus è la rappresentazione di un maschile di cui ha vissuto per secoli la supremazia e che ha introiettato a livello inconscio come qualcosa di “superiore” al femminile.

Secondo le affermazioni di Emma Jung: ”Non è ancora risolto il problema dell’Animus-Logos, cioè la formazione di una spiritualità veramente femminile che non si limiti ad essere una mera imitazione della spiritualità maschile” (E. Jung, 1934, p. 35).

Ma mentre Anima diventa immagine interiore di una “unica” donna nell’inconscio maschile, sintesi quindi di “tutte” le esperienze e le impressioni sul femminile, nella donna è più corretto dire che Animus è molteplice: un’immagine “degli uomini” esperiti, che può essere naturalmente proiettata sulla figura amata ad innescare attrazione e passione.

La visione di Jung sull’Animus e la sua differenziazione da Anima:

“Nella sua prima forma inconscia l’Animus è una formazione concettuale spontanea, non intenzionale, che esercita un’influenza dominante sulla vita sentimentale, mentre l’Anima è una forma sentimentale spontanea che successivamente influenza, cioè distorce la mente: Gli ha fatto girare la testa.

L’Animus si proietta perciò di preferenza su autorità “spirituali” e su altri eroi, ivi compresi tenori, artisti e campioni sportivi. […] L’Anima dell’uomo cerca di congiungere e di unire, l’Animus della donna vuole distinguere ed analizzare.” (C.G.Jung, 1946, p. 139).

“Il segreto della donna è che la vita viene a lei attraverso la figura spirituale dell’Animus; sebbene essa supponga che sia Eros a portarle la vita. Essa domina la vita, essa vive per così dire abitualmente con l’Eros, ma la vera vita, in cui è anche vittima, viene alla donna attraverso l’intelletto, che in lei è impersonato dall’Animus.” (C.G.Jung, 1934-39, p. 290).

L’Animus nei sogni e nelle fasi di vita

L’analisi dei sogni mostra con chiarezza come l’Animus non è una figura statica, ma un principio psichico che evolve in parallelo allo sviluppo della personalità e ai compiti evolutivi di ciascuna fase della vita.

Nei sogni dell’età giovanile, l’Animus tende a presentarsi in forme idealizzate: un eroe romantico, un avventuriero coraggioso o un maestro carismatico che incarna valori di forza, libertà e possibilità illimitate. In questa fase, il maschile interiore funge da catalizzatore per l’esplorazione del mondo e per il distacco dalle figure genitoriali, sostenendo la costruzione dell’identità adulta.

Con l’ingresso nella maturità, le immagini oniriche dell’Animus si fanno più concrete e pragmatiche. Può apparire come un partner intellettuale, un collega stimato o un consigliere saggio, figure che rappresentano la capacità di scegliere, pianificare e prendere decisioni ponderate. In questo modo l’Animus agisce come mediatore tra l’energia creativa e la realtà delle responsabilità, aiutando a integrare visione e azione.

In età avanzata, l’Animus può assumere una veste ancora più essenziale e simbolica, presentandosi nei sogni come guida spirituale, mentore interiore o portatore di insegnamenti. Questa metamorfosi riflette un orientamento verso dimensioni più ampie e transpersonali dell’esistenza, in cui la funzione dell’Animus non è più soltanto di supporto all’azione nel mondo, ma diventa strumento di comprensione del senso ultimo della vita e del rapporto con l’inconscio collettivo.

Queste trasformazioni, che nei sogni spesso avvengono in modo graduale e narrativo, rispecchiano il percorso di individuazione junghiano: un progressivo ampliamento della coscienza in cui l’Animus, da figura esterna e proiettata, diventa progressivamente forza interiore integrata e consapevole.

Le TRE fasi dell’Animus

Per riassumere quanto sopra si può affermare che, secondo Jung, l’evoluzione dell’Animus nella psiche femminile attraversa tre (o quattro) fasi principali, che si manifestano sia nella vita interiore sia nelle immagini oniriche:

→Fase eroica o fisica

L’Animus appare come figura di forza, potere fisico e coraggio.

Nei sogni può assumere la forma di un atleta, un guerriero, un avventuriero.

Funzione: fornire energia, determinazione e capacità di affermarsi nel mondo.

→Fase dell’azione e dell’iniziativa

L’Animus si presenta come uomo di azione, leader, conquistatore o imprenditore.

È legato all’iniziativa, alla capacità di prendere decisioni e di influenzare l’ambiente.

Funzione: sostenere la donna nell’assumere un ruolo attivo e assertivo

→Fase intellettuale

L’Animus si manifesta come insegnante, pensatore, scienziato, oratore.

Incoraggia la riflessione, il giudizio critico e la strutturazione del pensiero.

Funzione: sviluppare discernimento, capacità di analisi e visione razionale.

→Fase spirituale o fase culminante

L’Animus diventa guida interiore, portatore di significato e senso ultimo.

Nei sogni può apparire come saggio, mistico, figura numinosa o voce interiore autorevole.

Funzione: collegare la coscienza individuale con l’inconscio collettivo e con valori transpersonali.

Considerazioni cliniche e applicazioni terapeutiche

Il lavoro terapeutico con l’Animus richiede una particolare attenzione al dialogo interiore e all’interpretazione dei sogni, strumenti fondamentali per accedere ai contenuti inconsci. Attraverso l’immaginazione attiva, la paziente è invitata a entrare in contatto con le diverse “voci” dell’Animus, imparando a riconoscerle, ascoltarle e negoziare con esse (H.Stone & S.Stone, 1989).

Questo processo permette di trasformare l’Animus da figura potenzialmente conflittuale a risorsa integrata, sostenendo l’autonomia e la capacità decisionale della donna. È importante ricordare che l’Animus non può essere “annientato”, poiché rappresenta una parte essenziale della psiche; piuttosto, va riconosciuto come un complesso che necessita di equilibrio e consapevolezza.

Esempio clinico di trasformazione

Un esempio clinico può essere d’aiuto per comprendere meglio la funzione dell’Animus quando si manifesta nei sogni.

Una paziente 30enne portava in seduta sogni ricorrenti in cui un uomo sconosciuto le consegnava una mappa. All’inizio non osava aprirla, convinta che il contenuto fosse troppo difficile da capire.

Con il tempo, il lavoro fatto insieme le ha permesso di riconoscere in quell’uomo una rappresentazione dell’Animus positivo, pronto a offrirle una guida verso nuovi orizzonti. La mappa era il simbolo della possibilità di orientarsi in territori interiori inesplorati, ma anche delle nuove possibilità e nuove scelte da effettuare per il futuro. Quando la paziente ha accettato di “aprire la mappa” in un rientro guidato nel sogno, ha descritto un senso di sollievo e chiarezza che si è tradotto, nella vita quotidiana, in decisioni più autonome e sicure.

Rischi di identificazione con l’Animus

Un aspetto cruciale è il rischio di identificazione con l’Animus che può portare la donna ad un eccesso di intellettualizzazione e a sentirsi scollegata dal proprio corpo e dalle emozioni. In questo caso, l’Animus non agisce come mediatore, ma come un filtro rigido che impedisce l’accesso alla totalità della psiche. L’obiettivo terapeutico non è “spegnere” questa funzione, ma restituirla alla sua giusta misura, permettendo un equilibrio tra razionalità e sensibilità.

Integrazione e individuazione

L’integrazione dell’Animus implica quindi un doppio movimento: da un lato, riconoscere la sua autonomia come complesso, evitando di cadere nel suo controllo; dall’altro, accogliere le sue qualità come strumenti di forza, visione e decisione. Quando questo equilibrio viene raggiunto, la donna può esprimere pienamente il proprio potenziale creativo e intellettuale senza sacrificare la profondità emotiva.

L’Animus come energia creativa e spirituale

Un aspetto meno discusso, ma di grande rilevanza, riguarda la capacità dell’Animus di essere catalizzatore della creatività e della spiritualità nella donna. Infatti l’Animus può essere visto come un agente di trasformazione che stimola la donna a uscire dal dominio dell’emotività e della mera esperienza soggettiva, indirizzandola verso una visione più ampia e integrata sia di Sé che del contesto in cui vive.

In questa ottica, l’Animus non è semplicemente un residuo maschile, ma una fonte di energia che permette di connettersi con archetipi universali, favorendo l’accesso a dimensioni simboliche, mitologiche e spirituali. Tale funzione è fondamentale nel processo di individuazione, poiché consente di ampliare la propria identità oltre le limitazioni del personale e del contingente.

Confronto con altre prospettive psicodinamiche

In ambito clinico, il confronto tra la prospettiva junghiana e altre correnti psicodinamiche ha arricchito l’interpretazione dell’Animus, mettendo in luce analogie e differenze nei modelli teorici. La psicoanalisi freudiana, ad esempio, non possiede un concetto equivalente, ma può spiegare alcune funzioni attribuite all’Animus in termini di introiezione dell’immagine paterna e formazione del Super-Io, sottolineando soprattutto l’aspetto normativo e regolatore dell’esperienza psichica.

Altre correnti, come la psicologia delle relazioni oggettuali, offrono una prospettiva focalizzata sul ruolo delle figure genitoriali interiorizzate nello sviluppo dell’identità e della capacità relazionale; in questo quadro teorico l’Animus potrebbe essere considerato come una configurazione interna derivante da queste relazioni precoci, che nella lettura junghiana si arricchiscono di un significato più transpersonale.

Il modello junghiano, infatti, aggiunge la dimensione archetipica e simbolica, che consente di interpretare l’Animus non solo come derivato dell’esperienza infantile, ma anche come principio psichico universale. Questo approccio permette di lavorare clinicamente non soltanto sugli aspetti attuali e biografici del paziente, ma anche su materiali immaginativi e mitologici, favorendo un’integrazione tra la dimensione storica e relazionale e quella archetipica e simbolica, tra dimensione personale e collettiva dell’inconscio.

L’Animus, archetipo complesso e multiforme, diventa così non solo il risultato di introiezioni e influenze precoci, ma anche un principio universale capace di orientare la donna verso una visione più ampia di sé.

La sua elaborazione in psicoterapia apre alla possibilità di esplorare in profondità le dinamiche interiori che influenzano la relazione con il maschile, la razionalità, la spiritualità e la creatività. Il cammino verso la sua integrazione passa attraverso un dialogo interiore consapevole, in grado di riconoscere e armonizzare le molteplici voci archetipiche, valorizzando la ricchezza e la complessità della psiche femminile.

Marzia Mazzavillani Copyright © Vietata la riproduzione del testo

Bibliografia

- Jung, C. G. (1928). The ego and the unconscious. New York: Harcourt, Brace and Company. (trad. it. Io e l’inconscio, Torino: Bollati Boringhieri, 1983).

- Jung, E. (1934). Animus und Anima. Zürich: Rascher Verlag. (trad. it. Animus e anima, a cura di L. Jung, Merker & E. Rüf, Bollati Boringhieri, 1992).

- Jung, C. G. (1934–1939). Jung’s Seminar on Nietzsche’s Zarathustra: Abridged Edition (Bollingen Series, Book 99; cur. James L. Jarrett). Princeton, NJ: Princeton University Press. (Trad. it. Lo “Zarathustra” di Nietzsche. Seminario tenuto nel 1934–39, a cura di J. L. Jarrett e A. Croce, Bollati Boringhieri, 2011)

- Jung, C. G. (1946). The psychology of the transference. Zürich: Rascher Verlag. (trad. it. La psicologia del transfert, Torino: Bollati Boringhieri, 1980).

- Jung, C. G. (1954). Archetypes and the collective unconscious. Princeton, NJ: Princeton University Press. (trad. it. Gli archetipi e l’inconscio collettivo, Torino: Bollati Boringhieri, 1980).

- Von Franz, M.-L. (1970). The animus and the anima in fairy tales. Zürich: Daimon Verlag. (trad. it. L’Animus e l’Anima nelle fiabe, Roma: Magi Edizioni, 2009).

- Hillman, J. (1996). The Soul’s Code. New York: Random House. (trad. it. Il codice dell’anima, Milano: Adelphi, 1997).

- Stone, H., & Stone, S. (1993). Embracing Your Inner Critic: Turning self-criticism into a creative. New York: HarperCollins. (trad. it. Il critico interiore. Mai più contro noi stessi!, F. Errani & G. Civita, Macro Edizioni, 2009).

Prima di lasciarci

Caro lettore, se anche tu sei appassionato di Jung e di Psicologia del profondo spero che questo articolo ti sia piaciuto e ti abbia interessato. Ricorda che puoi aggiungere il tuo parere o eventuali dubbi e domande fra i commenti ed io ti risponderò

Grazie se ora mi aiuti a diffondere il mio lavoro

CONDIVIDI L’ARTICOLO e metti il tuo MI PIACE

Hai un sogno che ti incuriosisce e vuoi sapere se porta un messaggio per te?

- Io sono in grado di offrirti l’esperienza, la serietà ed il rispetto che il tuo sogno merita.

- Leggi come richiedere la mia consulenza privata

- Iscriviti gratuitamente alla NEWSLETTER della Guida altre 2000 persone lo hanno già fatto ISCRIVITI ORA

AVVERTENZA:

Alcune foto della presente guida sono state prelevate dal web tramite un programma di download automatico e non si è a conoscenza se sono coperte da copyright o meno; se così fosse i legittimi proprietari dei diritti di copyright possono richiederne la cancellazione che verrà immediatamente effettuata (leggi il Disclaimer della Guida sogni)

Ultimi commenti